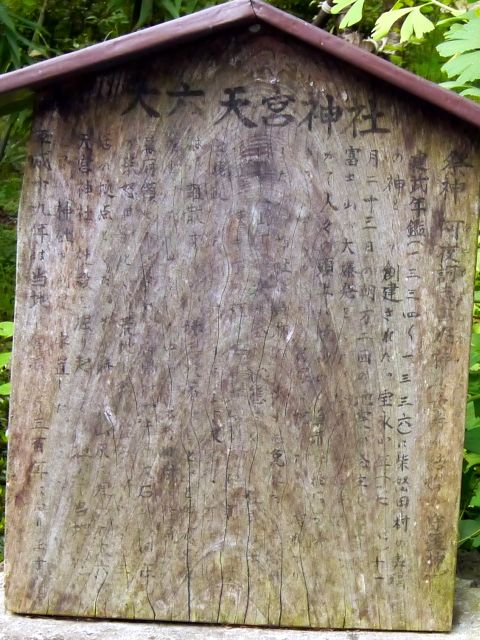

●御殿場市神場 第六天神社

富士サフォリパークから御殿場インター方面に向かったとき、神場(ジンバ)地区のバス停柴怒田横に神社を発見しました。

この神社は阿夜訶志古泥神(アヤカシコネノカミ)を祭神としています。

この神様は、日本神話の神で天津神。神代七代の六代目のうちの女神。十五社神社の御祭神の一柱。これは古事記による名で、日本書紀では惶根尊(カシコネノミコト)と呼ばれる。台地が完全に固まったことを表わす神とされる。角杙神(ツノグヒノカミ)と活杙神(イクグヒノカミ)の息子。兄に於母陀流神(オモダルノカミ)がおり、一対で神代七代の一代をなす。この二柱で息子の伊邪那岐命(イザナギノミコト)と娘の伊邪那美命(イザナミノミコト)を産んだ。中世には、神仏習合により、神世七代の六代目であることから、仏教における天界の最高位である「第六天魔王」と習合され、信奉されました。

明治期の神仏分離で、第六天魔王を祀っていた寺の多くは神社となり、「第六天神社」「面足神社」と改称され、淤母陀琉神(面足命)・阿夜訶志古泥神(惶根命)を祀る神社として、現在でも日本各地に存在します。

もともとは上柴怒田の大六天神社でした。宝永4年(1707)の宝永山の噴火で大きな被害を受けた上柴怒田村民のうち12戸がやむなく神場へ移転する際、神場の人々はこの12戸分の土地を無償で提供して迎え入れました。その時に大六天神社の分霊を受け、縦2m・横1.7m・高さ2mにもなる総ケヤキの社殿を、移転する住民が全員で担ぎ、この地へ安置しました。当時の社殿は、現在の新社殿の中に今でも納められています。というエピソードがあるそうです。

宝船との関係は?

拝殿には、「防犯カメラ設置しています」との張り紙。この地域も賽銭泥棒が多いようです。

ちいさな神社でしたが、さっぱりとしたいい感じの境内です。

2013年8月9日

おまけ