井の頭 弁財天(お寺)

弁財天様はヒンドゥー教の女神であるサラスヴァティー様が仏教あるいは神道に取り込まれた呼び名で、神道では七福神の一柱として有名です。井の頭弁財天様は、井の頭池にのほとりにあるお堂に大盛寺というお寺の仏教のご本尊として祀られているようです。ということは、お寺です。吉祥七福神巡りでもお寺と書いてありました。弁財天様は元々、仏教の守護神である天部の仏様ですから、神仏共に七福神として敬っているようですね。ここでは、神社を「主として」扱っているということにしましょう。

井の頭弁財天は、天慶年間(938-946)に関東源氏の祖・源経基が、伝教大師の延暦8年(789)作という弁財天女像をこの地に安置したのが始まりで、その後建久8年(1197)に源頼朝が東国の平安を祈願してお堂を建立したとされています。

また正慶2年(1333)には新田義貞が鎌倉北条氏と対陣する際に戦勝祈願を行ったとも伝えられています。

江戸時代に入り、徳川家康は江戸入府に際して上水道の整備を行いますが、その際の水源として選ばれたのが井の頭池であり、その上水路が神田川です。

15年前前まで、この近辺に住んでいたので、休日には井の頭池の周りには来ていたのですが、吉祥寺駅の方から来ていました。

実は、参道はこの階段を上がった道にあることを知りませんでした。

甲州街道からお参りにくるのが正式かな。次の機会に探索してみます。

井の頭弁財天も井の頭池の中におまつりされています。

江戸の昔から有名だったんですね。

名所雪月花井の頭の池弁財天の社雪の景

広重江戸風景版画大聚成(小学館)

名所江戸百景井の頭の池弁天の社

広重江戸風景版画大聚成(小学館)

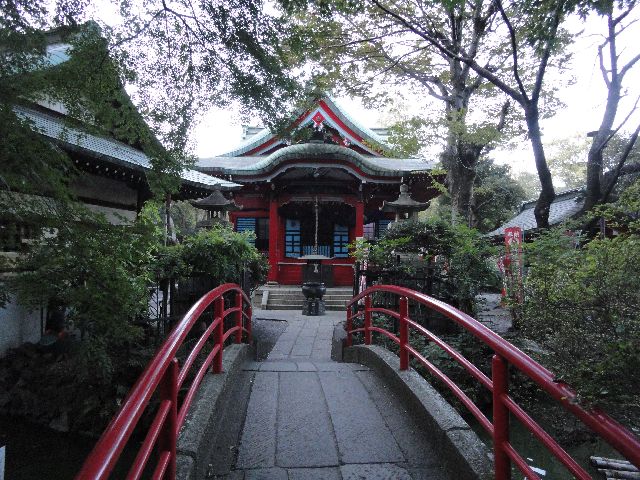

現在の様子。本殿です。

井の頭弁財天のご本尊は8本の手を持った八臂像で、頭上に宇賀神を載せ鳥居を冠しています。

秘仏であり12年に一度、巳年にご開帳されてお参りすることが出来まるようです。

正面の上部 龍の彫刻が見えます。

池に沿って回っていくと銭洗い弁財天があります。

龍の胴体が洗い場になってるように見えます。

さらに、橋を渡ると七井不動尊があります。この池は昔、七井の池とよばれていました。

紋章もミツウロコ。龍のウロコのマークです。

本殿の裏は池。紅葉にはまだ早かった。

2011年10月16日 参拝