●川匂神社

川勾神社(かわわじんじゃ)は、神奈川県中郡二宮町山西に鎮座する神社。

相模国二宮(延喜式内社十三社の内の一社)。

また、古くより「二宮大明神」、「二宮明神社」とも称される。

国府祭の中心的な儀式「座問答」は相武(さがむ)と磯長(しなが)をあわせて

相模国となったときに、寒川神社と当社のいずれを相模国一宮とするかで争った

故事によるものとされる。

なぜ、こっちが負けちゃったのか?

お祭りしている神様の偉さ?

- 大名貴命(おおなむじのみこと)日本の国土を開拓された神。

- 大物忌命(おおものいみのみこと)殖産興業に功績があった神。

- 級長津彦命(しなつひこのみこと)、級長津姫命(しなつひめのみこと)

- 相模の国が相武と磯長の二国であったとき、磯長の国の開拓をされた神。

- 衣通姫命(そとほりひめのみこと)安産守護に霊験あらたかな神。絶世の美女と伝承される人物。このお姫様が何故ここに?《美しさが衣を通して輝く姫の意》允恭(いんぎょう)天皇の妃。皇后忍坂大中姫(おしさかのおおなかつひめ)の妹。皇后のそねみを考えて河内(かわち)に隠れた。和歌三神の一として、和歌山市の玉津島神社に祭られている。衣通郎女(そとおりのいらつめ)。弟姫(おとひめ)。第19代允恭天皇(いんぎょうてんのう)の皇妃 衣通姫命(そとおりひめのみこと)が、皇子ご誕生安穏のため祈願しています。このためかな。

http://www.k4.dion.ne.jp/~nobk/hime/sodousi.htm

興味深い随想があります。勝手にリンク。いずれ、じっくり読んでみます。

山に登っていきます。

隋神門です

この門には通常神社の門(鳥居)を守っている狛犬さんはいません。

この二神が守っています。

櫛磐間戸命(くしいわまどのみこと)豊磐間戸命(とよいわまどのみこと)

ようやく狛犬さんに会いました。

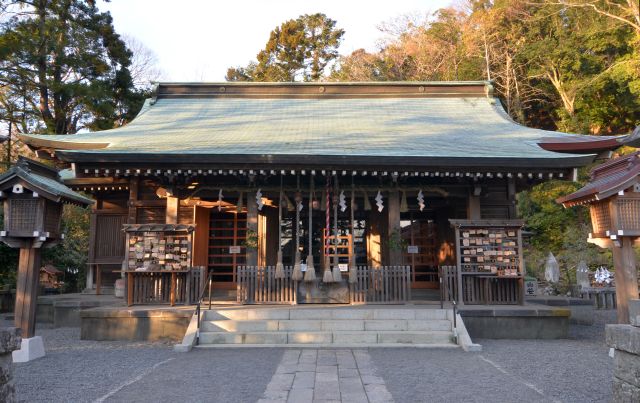

拝殿

本殿

神楽殿

さて、帰りましょう

2013年1月5日

おまけ

御由緒(HPより引用)

当社は相模国の二の宮です。

古くから二宮大明神又は二宮明神社とも称し、『延喜式』所載の相模十三社の名社であります。

縁起書によれば其の創祀は11代垂仁天皇の朝、当時余綾足柄両郡の東西海浜を磯長国と称せし頃、その国宰たる阿屋葉造が勅命を奉じて当国鎮護のため創建された。

磯長国造大鷲臣命・相模国造穂積忍山宿弥・同国造弟武彦命崇敬ありしを始め日本武尊東征の時、源義家東下りの時、奉幣祈願あり。

人皇19代允恭天皇の皇妃衣通姫命皇子御誕生安穏のため、奉幣祈願あらせられる。

現宮司二見家の家系記によれば、65代一条天皇の御宇永延元年、粟田中納言次男次郎藤原景平当社の初代神官となり爾来今日まで相続き、現宮司に至り39代に及ぶ。

建久3年、源頼朝夫人平産のため神馬を奉納せらる。

建長4年宗尊親王鎌倉に下向ありし時、将軍事始おり奉幣神馬を納められる。

北条相模守、小田原北条、小田原大久保等皆累世崇敬深く造営奉幣の寄進少なからず、徳川の世に至り家康公九州名護屋出陣の際祈祷札を献上殊の他喜ばれ御朱印地五十石を寄せらる。爾来徳川累代将軍に及ぶ。

正月には必ず江戸城に登城して親しく年礼申上げ御祓札を献ずるのが例となり幕末まで続行せり、明治6年、郷社に列せられ、昭和7年4月、県社昇格の御内示を受け現在に及ぶ。