松尾大社

松尾大社 大山咋神と市杵島姫命の二神を祀る。

祭神“大山咋神”は、社殿建立の飛鳥時代の頃に、始めてこの場所に祀られたものではなく、それ以前の太古の昔よりこの地方一帯に住んでいた住民が、背後の松尾山の山霊を頂上に近い大杉谷の上部の磐座(いわくら)に祀って、生活の守護神として尊崇したのが始まりと伝えられている。

五・六世紀の頃、秦氏の大集団がこの地方に来住すると、その首長は松尾山の神を同族の総氏神として仰ぎつつ、抱き込んでこの地方を経営した。

要するに、秦神社。この一帯は秦さんのとこなんです。

阪急・嵐山線「松尾」駅舎を出たすぐ前に赤い大きな鳥居が見え、酒の神様を奉っている神社らしく、大きな徳利が鳥居の横にある。

参道入口の大鳥居。

酒造については秦一族の特技とされ、室町時代末期以降、松尾大社が「日本第一酒造神」と仰がれている。

二の鳥居。

脇勧請という榊の小枝を下げた鳥居と社号。12束の榊が下がっている。月々の農作物の出来具合を占う太古の風習。

参道。農協の野菜の直売をやっていた

楼門をくぐると、そこには一ノ井川が流れている。

釣殿(この奥に本殿がある)。

本殿 「松尾造」と呼ばれる両流造りの形式で、この形式の社殿は宗像大社・厳島神社と当社のみである。市杵島姫命は宗像大社辺津宮、厳島神社の祭神としていることから、これらは秦氏つながりのようだ。

全国の酒造会社から奉納の酒樽。

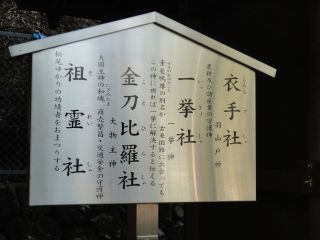

境内末社。本殿南側境内に、衣手社、一挙社(スサノオの別名か?)、金刀比羅社、祖霊社の四社。

神饌所裏の御手洗川岸に、四大神社、三宮社、滝御前社の三社があるそうです。気が付かなかった。

2013年12月9日参拝

おまけ